文化产品的文字疑云——《故宫日历》的错别字之争

和朋友们聊起来,才发现很多人并没发现《故宫日历》上的“历”其实算是个错别字,也就更没发现不同版本的《故宫日历》上的“历”是不同的字。不过照例,咱们不是来上语文课的,而是来吃瓜的。一起来看看让让《故宫日历》系列纠结得改过来又改过去的这个字吧~

②本文可能会产生“完形崩坏”(或称“语义饱和”)现象,说人话就是一个字看久了就不认识这个字了。

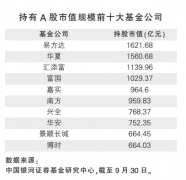

自从《故宫日历》以1937年版为蓝本复刻出版开始,对于封面用字“”是否属于错别字的讨论就没有停歇,只不过范围比较不大,所以很多人没有留意到。其中闹到见于媒体的,大约是两次,一次是2012年底(推出2013年版《故宫日历》)真正开始热销从而引发众人关注,另一次是2015年底(推出2016年版《故宫日历》)《咬文嚼字》执行主编黄安靖在采访中提及,甚至差一点要进入该杂志的年度盘点(真要进了可能大家就记得这件事了)。

②《故宫日历》封面用字是沿用1937年版(2013年新闻里提到是1935年版),而当时所用的字是从《史晨碑》中摘出来的,当时可能有“歷”而无“历”;

看起来是《故宫日历》封面用字是否正确的事儿,其实这是规范用字究竟以哪个为标准的老问题,在许多使用古字、书法体的情况下都会出现。

支持故宫的人认为,“以今律古”属于无理取闹,所用的是“历”的本字,并且”书法无错字“使用异体字也是很平常的事儿。故宫自己也在“编纂说明”里认为忠于《史晨碑》原作,“合乎集字规矩”。

支持《咬文嚼字》的则认为,作为在现代通行的产品就应该符合规范,“没有必要坚守,更没有必要死守”,生僻字能不用就不用,故宫更应该做出表率不该误导大众。

针对故宫所说的“集字规矩”,陈履生在表示《史晨碑》中一种“大汉延期,弥历亿万”一个“历”字,这个“历”的释义对应的显然不是日历的历,“1935年的集字者完全忽视了对与错,而将它们拼凑到了一起”。

最终故宫坚持保留了“”,并没有做出改变。但有意思的是,也就是本文吃瓜的来源,故宫实际上在其他版本的”故宫日历“上还是改回来了,有的版本还改来改去的。而《咬文嚼字》那派所担心的事情也完全没有发生,因为大家压根就没注意到”故宫日历“封面上的字是错还是对,改过来还是改过去了。

这其中最有意思的《》里提到的,故宫将自己原本经典的红皮版改成了彩色的生肖封面以后,为了迎合很多依然喜欢红皮设计的顾客,将原本的副线”书画版“改成了红皮设计。而”书画版“也是为了迎合大家渴望延续民国时期设计的心理,在商品详情页表示自己的封面字采用的是民国版,但这一版的民国封面字却是《故宫日》。

当时故宫坚持不改“”字,其中一个情感理由是“《故宫日历》是故宫前贤在动荡和战乱中坚守使命、为向民众介绍古代艺术、传统文化所作的贡献”。但其实民国版不仅用过“”,还用过“”,所以这个情感理由并不算很充分。

这就使得目前“故宫日历”系列中卖得最好的两款,使用非规范字“”的才是传统版(售卖中称“生肖版”),使用规范繁体字“”的是“书画版”,一种奇怪的错位局面。

更奇怪的事情发生在“故宫日历”另一款汉英对照版。这款内页文字稍大一些,沿用红皮设计,所以用的也是“”字,但突然在2023年版的时候改成了“”字,而这个字基本可以判断是根据原有风格再设计出来的字。然而在2024年版的时候,故宫又把设计改回去了,排列在一起的时候就显得2023版特别奇怪(不仅改了字,尺寸和颜色也有差别)。究竟要不要改,以及如何改才好,故宫的纠结在这一排不同年份的日历中简直具象化了。

类似的还有“儿童版”,也是将“历”字根据原有风格进行再设计,变成了一个简化的“”字。而在往年,针对儿童推出的是“亲子版”,一直沿用的是传统设计。

“故宫日历”这么改来改去的,如果我今天不在这里给大家盘,估计绝大多数的人都没在意过,更加不会去评判这中间的用字对错。因为对于我们来说,“歷”和“历”我们都认识,都知道它对应的简体字是“历”,但倒过来使用繁体字的情况却少之又少。

而更改的情况,也都是选择或改成符合标准字形的“历”字,像“”“”虽然也在民国版的日历中出现过,也是古字,如果使用了也可以参考“”的情况进行解释,但目前看来都不在选择之列了。

除了民国版本身就出现了多种“历”字,导致选哪个似乎都有理以外,“历”字所对应的两个繁体字义与字形都过于接近,本身就十分容易被混淆。

比如民国时期的人,在我们看来他们是处于繁体字的时代,理应是能够分辨两者的。实际上,他们自己就用得比较糊涂,比如《》里贴过的那则广告,标题处用了“歷”,但正文里又全是“历”了。

即便民国版故宫日历,自己在使用“历”字时也是各种混用,同一年还会出现两种风格并存的情况,由于手头资料实在是不多,所以无法判断是否有规律。

但在同一页中,“历”字混用的情况就实在难以令人理解了。比如上图中右边的图,“故宫日”与“西歷”可看作统一使用,即便西历的规范用法应该是“西历”。而左图却是“故宫日”与“西歷”混用,一种对了又错了的感觉。

《故宫日历》在复刻之初,还是采用“西历”说法,一种符合民国繁体字但又不符合原版的做法,一种错了又对了的感觉。不过后续就开始采用简体“历”字了。

当你开始自我怀疑,想着民国时期的“西歷”是不是一个固定用法的时候,故宫日历又出来告诉你他们也可以用“西历”的。

当你开始接受民国时期的人们可能也没那么讲究,即便是故宫出的日历也是很随意的时候,陈振濂在相关文章里提到1934年版《故宫日历》里居然用了“西厯”,这就有些超出认知了。

因为“歷”和“历”是可以盘出它们的发展脉络的,可算是古代流传下来的,但“厯”却是由于避讳乾隆帝名讳“弘历”而产生的,据说《四库全书》因此无一个“历”字(不过避讳方式比较多样,不仅仅只有这一种)。

按说到了民国时期早就不需要避讳了,即便是什么满清遗老出于习惯的避讳,这封面上又是大大写着“故宫日”,似乎又完全不避讳了。陈振濂文章中颇有哲理地总结道“讳或不讳,似乎处于举棋不定之际”,而对于封面使用本字“”则总结为“似乎又可能是边界不严格,或曰无可无不可了”。

有意思的是,2013年新闻里特别提到了“民国时期的《故宫日历》出版时,担任故宫博物院院长的马衡先生正是古文字学、金石学大家,对古代碑帖研究颇有造诣。如果日历封面的汉隶集字有错,当时就应该不会被放过了”,但面对着民国版“”“”“”“”“”至少五种不同的“历”,这个理由似乎也摇摇欲坠。

但我觉得事情可能没有那么复杂。很多人觉得“以今律古”十分别扭,是因为规范往往是事物发展到一定阶段以后才被制定出来的,尤其是当我们脱离了日常的使用环境后,规范会变得更为孤立且苛刻。我也只能举例服饰,古代的服饰可以搭配什么、可以使用什么,现代人的条条框框总是很多的,并且重表象而轻基础。类似的还有,爱好穿着JK制服的群体,制定的服饰规矩也远比一个真正女高中生索要遵守的多得多。而当这些事物还处在日常环境之中时 ,规范则更像是经验的总结和概率的归纳,它是可变的,所做的突破也不过是一种尝试,而不像后来会被视作规则的破坏者。

由于“历”字引发了讨论,人们翻出民国时期的旧报发现,当时对于“歷”和“历”区分使用并不严格,甚至会在同一篇报道的同个词汇中出现两种用法,可见十分随意。

(蔡元培推行国历报道,“暦”“歴”二字通用[北平《世界日报》,第七版,1931年1月1日],图/北京青年报)

另一方面,一般认为“厤”才是古字,先后分化出“歷”和“历”。而后“厤”被作为“历”的异体字废除,“歴”“厯”被作为“歴”的异体字废除。剩下这两个“歴”“历”合并简化为“历”,某种角度上来说又回到了一开始的“厤”。

可能“历”字从一开始分化得就不够彻底,不论字义还是字形,所以即便有规范也难以执行严密。事情的发生,有时候不需要特别的理由,但当我们聚焦讨论时,不论支持还是反对,都需要特定的依据才能继续下去,分歧就像两块浮冰上的推搡,越来越远。

※ 如无另外标注,文章为 春梅狐狸 原创,如有疏漏欢烦请指正,文章欢迎分享至朋友圈, 转载须经授权并支付稿费;

※ 所使用的图片、视频属于相关权利人所有,如存在不当使用的情况,请随时与我们联系以协商相关事宜。